|

© Юлия Глек, перевод и примечания, 2011. |

||||

|

ЧАРЛЬЗ АСТОР БРИСТЕД CHARLES ASTOR BRISTED |

||||

ПЯТЬ ЛЕТ В АНГЛИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕFIVE YEARS IN AN ENGLISH UNIVERSITY(Избранные

главы) |

||||

Перевод и примечания Юлии Глек

|

||||

|

Оригинал здесь http://www.archive.org/details/fiveyearsinengli00brisuoft |

||||

Оглавление

|

||||

Глава 14

Третий курс во второй редакции. Первоклассный «классический»

репетитор. Речь на церемонии присвоения степеней. Я делаю ставку на

победителя.

|

||||

|

κάμψαι

διαύλου θάτερον

κῶλον πάλιν. – Нужно пройти

повторно путь. Эсхил, «Агамемнон», с. 344. |

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

В самом конце каникул каждый считает своим

долгом по отношению к самому себе ненадолго куда-нибудь поехать. Я отправился

в гости к другу, который проживал неподалёку от Челтнема (Cheltenham). Мода на месмеризм*, водолечение и прочие немецкие

новшества как раз захватила добрых людей в этой части страны, и меня убедили

попробовать господствующую панацею, что я и делал в течение пяти дней – и вот

тут-то я понял всю силу метафоры «набросить мокрое одеяло»**. Даже и теперь

перед моим внутренним взором предстаёт это смешное и печальное зрелище, когда

я вспоминаю себя закутанным в семь одеял поверх мокрой простыни, не в силах

пошевелить ни рукой, ни ногой, или на корточках в сидячей ванне, читающим отрывок

об огне из «Песни о колоколе» Шиллера, чтобы согреться. К концу пятого дня я

прекратил процесс в порядке самозащиты, потому что, помимо некоторых

препятствий физического характера, он вызвал подавленное состояние духа, так

что жизнь стала мне казаться тяжким бременем. |

||||

|

* месмеризм – учение о «животном магнетизме», разработанное австрийским

врачом Фридрихом Антоном Месмером (1734 – 1815). Практическое

применение «животного магнетизма» заключалось в лечении болезней при помощи

«флюида» – таинственной силы, исходящей от магнетизёра. ** «набросить мокрое одеяло» (to throw a wet blanket on anything,

англ.) – идиоматическое выражение, соответствующее русскому «охладить пыл». |

||||

|

Я знаю, насколько опасное это дело для

профана с его неминуемо ограниченными сведениями, – высказываться на

профессиональные темы. Делая это, он легко может выставить себя на посмешище.

Но следует помнить о том, что водолечение было непрофессиональным по своей

сути с самого момента зарождения; его изобрёл – или, во всяком случае,

изобрёл его основные характерные черты – неграмотный крестьянин; и хотя

некоторых представителей медицины склонили к тому, чтобы они одобрили его полностью

или частично, оно с самого начала объявило себя враждебным обычному лечению

дипломированных врачей. Таким образом, делая это очень краткое отступление по

поводу водолечения, я не считаю, что вторгаюсь в профессиональную или научную

область. |

||||

|

Идея выведения из тела вредных веществ через кожу,

раздражённую воздействием холодной воды, проста, изящна и правдоподобна; но

её последователи не желают замечать одного важного противодействующего

фактора, а именно того, что продолжительное наружное применение холода

замедляет и приостанавливает все жизненные функции. Человек со склонностью к

слабому кровообращению с его обычными следствиями – холодными конечностями, запором, сердечной

аритмией и т.д. – попробовав водолечение, убедится в том, что все эти симптомы

ужасающе усилились; даже сам специалист, который со мной работал, признал –

уже после того, как я отказался от его услуг – что больным с такими

симптомами не следует прибегать к водолечению, хотя и принял меня в качестве

пациента, отлично зная, в чём состоят мои основные жалобы. Безусловно, в

некоторых случаях водолечение приносит большую пользу. Человеку крепкой от

природы конституции, который обленился, вёл сидячий образ жизни и испортил

изначально хорошую машину излишествами и недостаточной физической нагрузкой,

потрясение и раздражение, вызванное холодной водой, которое к тому же

сопровождается изменением режима, может пойти на пользу. Часто так обстоит

дело с людьми с литературными вкусами, обладающими достаточными средствами

для того, чтобы ни в чём себе не отказывать, и употребляющими много табака.

Но обливания, которые так замечательно помогли в случае больной коровы –

первого пациента, прошедшего курс гидропатии – и вполне подходят для сильных

мужчин, которые довели себя до болезни тем, что чрезмерно нагружали желудок и

мозги и слишком мало – ноги, могут погубить мужчину слабой конституции или

хрупкую женщину. К тому же остаётся под вопросом, не извлекают ли эти

расстроившие своё здоровье мужчины главную пользу из вспомогательных

элементов этой системы – соблюдения режима дня, длительных прогулок, простой

и не возбуждающей диеты; и не получили ли бы они тот же результат, если бы

взяли себе за правило так же рано вставать, ежедневно совершать такой же

моцион на свежем воздухе – а этого достаточно, чтобы хорошенько пропотеть, и

полезно каждому – соблюдали бы такую же умеренную диету и использовали

холодную воду настолько, насколько этого требуют чистоплотность и комфорт, –

и всё это без ежедневного чистилища в виде мокрых простыней, сидячих ванн и

тому подобного, и с меньшей тратой жизненных сил*. Несомненно то, что

пациенты водолечебниц, которые утверждают, что получили значительное

временное облегчение, и получают его на деле, склонны через несколько лет

туда возвращаться, а это может быть вызвано только одной из двух причин или

обеими сразу. Либо значительная часть пользы от лечения извлекается из

сопутствующего режима, а когда его действие прекращается, то возвращается

изначальная хворь; либо же водолечение в некоторых случаях возбуждающе действует

на организм, а потом, как это обычно бывает, наступает обратная реакция, и

лечение требуется повторять. |

||||

|

*

организм человека полностью обновляется примерно каждые семь лет (как говорят

нам физиологи). Один из эффектов гидропатии, кажется, заключается в том, что

такие обновления происходят чаще, а это значит – если предположить, что

каждого человека хватает на определённое их количество, если только не

вмешается несчастный случай – что уменьшается жизненный срок. Один мой литературный друг однажды написал

мне об огромной пользе, которую принесло ему водолечение. Как оказалось,

одновременно с ним он совершал ежедневные прогулки верхом, которыми я умолял

его заняться в течение многих лет, как единственным действенным средством от

разлития желчи (прим. автора). |

||||

|

По возвращении в Кембридж в начале Михайлова (Michaelmas) триместра меня воодушевило то, что я выиграл Награду за

Английское Эссе (English Essay Prize), и вскоре я приступил

к работе с одним из двух первоклассных «классических» репетиторов. Потому что

точно так же, как было два знаменитых репетитора по математике, было и два по

«классике»; только репутация первых касалась двух разных типов студентов, в

то время как между вторыми существовало нечто вроде соперничества, особенно в

этом году, когда каждый из них готовил кандидата на первое место на Трайпосе

(Tripos). Вызывало некоторые сомнения, подходят ли для меня эти

признанные тренеры «первой пятёрки», и смогу ли я сам достойно оправдать их

усилия; но желание видеть всё, что только имеет отношение к разным способам

обучения, а также некоторое любопытство относительно того, на какое место я

сам могу рассчитывать (потому что такой опытный репетитор, вероятно, мог

предсказать это с большой точностью), заставило меня начать заниматься с

оракулом выпускников Шрусбери, который в то время работал почти со всеми

студентами Тринити, упомянутыми в предыдущей главе. Должно быть, я крайне

озадачил этого джентльмена, потому что

мой круг чтения очень отличался от большинства его учеников, да и мой стиль

работы тоже. Если он задавал мне писать элегические стихи или алкеевы строфы,

я долго сидел над ними с безнадёжным видом, а затем производил нечто крайне

жалкое, не в смысле неправильного количества слогов, но просто очень уж

прозаическое и не в классическом духе; а так как он был скор на ругань – как

уже отмечалось, это обязательное качество хорошего репетитора – то моему

несчастному сочинению доставалось по первое число. Однажды я уронил свои

стихи в камин и хотел было их оттуда вытащить. «Не трогайте! – промолвил он. –

Там им самое место!» С другой стороны, порой мне удавалось делать переводы из

Аристофана и других трудных авторов, которые удостаивались его похвалы. Помню,

однажды я перевёл большой отрывок из «Амфитриона» Плавта нерифмованным

пятистопным ямбом и сдал ему с видом, который говорил: «Вот! Хотите вы того

или нет, а уж от этого вам придётся прийти в восторг!» Работали мы с ним

следующим образом. На первом этаже дома, верхнюю часть которого он занимал со

своей семьёй, было три комнаты. В одной из них он либо слушал перевод одного

из учеников, либо занимался с двумя-тремя одновременно Пиндаром или ещё

каким-нибудь популярным автором; а ещё в двух ученики писали переводы на

классические языки (Composition) и с классических языков (Translation) при помощи только обычных канцелярских принадлежностей

и ничего больше. И всё же порой мы не могли удержаться и спрашивали друг у

друга какое-нибудь слово. Иногда, хотя и редко, нам задавали ещё и сочинение

на дом. Я прочёл часть Παραπρεσβεία*, одной из речей Демосфена, которую читают все; затем он

остановил меня на середине и сказал, что это у меня получается достаточно

хорошо и лучше бы мне продолжить заниматься Аристотелем, – что я и сделал,

продолжив читать «Никомахову этику» с того места, на котором остановился

весной, а затем перешёл к четвёртой и пятой книгам. Как и у Трэвиса, у него

были свои маленькие развлечения, и порой он останавливался посредине длинного

предложения и задавал какой-нибудь вопрос об Уэбстере** или Кэлхуне***. В

этом триместре я занимался как человек, нацелившийся на Трайпос; единственным

моим πάρεργον**** было выступление с речью на Дне Поминовения (Commemoration) – не написание её, это я сделал ещё в Челтнеме, – а

также посещения Эпиграмматического клуба (Epigram Club), основанного некоторыми нашими

студентами. Речь эту произносит тот, кто получил Первую Награду за Английскую

Речь. Тему выбирает он сам. Я выбрал своей «Принцип либеральности», главным

образом ради удовольствия пройтись на счёт сторонников допотопных взглядов на

государство и церковь. Она действительно кое-кого задела, а чтобы закрепить

эффект, я её ещё и напечатал. Этим своим сочинением я слегка гордился – не из–за

каких-то особых достоинств, которые мог в нём разглядеть хотя бы сам, а

потому что благодаря нему я приобрёл ценное знакомство. |

||||

|

*

Παραπρεσβεία

(др. - греч.) – «О преступном посольстве» (речь XIX). **

Уэбстер (Daniel Webster,

1782 – 1852) – американский юрист, оратор, политический и государственный деятель, член партии вигов. Избирался в Палату

представителей и Сенат США. С 1841 по 1843 и с 1850 по 1852 г. был

государственным секретарём США. ***

Кэлхун (John Caldwell Calhoun, 1782 – 1850) – американский

юрист, оратор и политический деятель, член Демократической партии. Избирался

в Палату представителей и Сенат США. В 1817 – 1825 гг. военный министр, в 1825

– 1831 гг. вице-президент США, в 1844 – 1845 гг. государственный секретарь.

Южанин по происхождению, Кэлхун остался в истории как теоретик рабства, под

которое подводил солидное юридическое обоснование. ****

πάρεργον

(др. - греч.) – побочное занятие. |

||||

|

Среди членов нашего колледжа был один, чья репутация в

университете основывалась на том, что несколько лет назад он стал Старшим

Рэнглером (Senior Wrangler); а среди

его друзей, под которыми подразумевался очень узкий круг лиц, это считалось

наименьшим из его достоинств. Он происходил из старинной семьи, обладал

хорошим состоянием, придерживался либеральных политических взглядов, и если

бы его физические возможности соответствовали умственным, то сейчас он, по

всей вероятности, представлял бы в парламенте город Бат (Bath). Но его здоровье расстроилось из-за чрезмерных занятий

ещё до поступления в университет. Будучи студентом, он занимался не более

трёх-четырёх часов в день. Несмотря на это и будучи одним из тех

математических гениев, которые рождаются для того, чтобы становиться Старшими

Рэнглерами, он завоевал это звание к вящему неудовольствию джонсианцев. И

хотя гении этого рода часто бывают односторонними и мало что знают в других

областях, его эрудиция могла бы составить ему репутацию сама по себе, даже без

математики. Он отлично разбирался в метафизике, что помогло ему преуспеть в теории

вероятности, где просто математик потерпит неудачу почти наверняка; он очень

хорошо знал латынь и итальянский, неплохо – французский, а его знакомство с

литературой на своём родном языке было широким и глубоким. Поражал не столько охват его знаний, –

потому что в университете были люди и с более широкой эрудицией, Джон Гроут (John Grote), например, –

сколько то, как он ими владел. У него был самый упорядоченный и хорошо сбалансированный

ум, который мне когда-либо доводилось встречать. Всё, что он знал, всегда

было на своём месте и готово к использованию. Что же касается его моральных

качеств, то это был истинный джентльмен, обладавший обходительностью и

любезностью, которые не могли поколебать никакие телесные страдания,

тончайшим вкусом и высочайшими принципами. Хотя он был среднего роста и

настолько худ и хрупок, что, казалось, его может унести сильным порывом

ветра, его наружность была внушительной и полной достоинства. Черты лица были

очень правильными и выразительными (редкое сочетание), а манера носить

длинные волосы расчёсанными на прямой пробор придавала его голове на редкость

живописный вид. Как-то раз это умное и интересное лицо произвело такое

впечатление на оксфордца, обедавшего в холле за столом членов колледжа и

сидевшего напротив, что тот спросил, не поэт ли это; когда же ему сказали,

что объектом его любопытства стал Старший Рэнглер, он с трудом мог скрыть

своё разочарование. Но Э.* и в самом деле обладал поэтической репутацией, по

крайней мере в том, что касается перевода стихов. |

||||

|

*

Роберт

Лесли Эллис (Robert Leslie Ellis, 1817 – 1859) – английский учёный-энциклопедист,

получивший известность прежде всего как математик и редактор сочинений английского

философа XVI

столетия

Фрэнсиса Бэкона. В 1836 г. поступил в кембриджский Тринити-колледж. Старший

Рэнглер 1840 г., вскоре после этого избран членом колледжа. Вместе с Д. Ф.

Грегори (Duncan Farquharson Gregory) основал в 1837 г. «Кембриджский

математический журнал». Его собственный вклад в математическую науку касался

функциональных и дифференциальных уравнений и теории вероятности. С 1847 г.

здоровье Эллиса быстро ухудшалось, а после приступа ревматической лихорадки в

1849 г. он стал инвалидом. Даже будучи прикованным к постели, продолжал

заниматься наукой и диктовал заметки по самым разным вопросам. Переводил Данте,

тексты по римскому праву, датские баллады. Писал он и собственные стихи,

которые при жизни не издавались. |

||||

|

Через день или два после Дня Поминовения, примерно в

половине ноября, я возвращался в колледж из Дискуссионного клуба, где приятно

провёл послеобеденное время, когда Самогон – это было прозвище нашего

привратника с красным носом – сообщил мне, что заходил мистер Э. и спрашивал

меня. Как он об этом узнал, трудно сказать, потому что Э. жил через два

внутренних двора от ворот, а я через три; но слуги в колледже, как и в

некоторых других местах, обладают способностью узнавать обо всём, что

происходит. Там, где интеллект и его достижения принимаются за высочайший

стандарт величия, такое посещение равносильно монаршему приказу или, если

привести более близкое нам сравнение, я почувствовал себя как редактор одной

газеты, за которым Его Превосходительство Президент Соединённых Штатов

прислал курьера с приглашением явиться. Я немедленно направился на квартиру

Э., вход в которую находился в башенке, и вела туда такая лестница, что и шею

сломать недолго, зато, когда вы благополучно оказывались за второй дверью,

перед вами открывалась чуть ли не половина здания. Засим последовала обычная

неловкость и нерешительность с обеих сторон, пока я излагал причину своего

визита, после чего он сообщил, что зашёл ко мне, чтобы взглянуть на мою речь

на Дне Поминовения, если найдётся экземпляр, потому что, когда я её

произносил, ему было очень плохо слышно. (И неудивительно, потому что кафедру

установили как раз в том месте, где слышимость была хуже всего, да и вообще

холл, прекрасно подходивший для трапез и проведения экзаменов, отличался

очень плохой акустикой и был не лучшим метом для речей.) Постепенно мы

перешли к беседе на другие темы и, наконец, заговорили о старинных английских

балладах, которыми, как оказалось, оба увлекались. Наш оживлённый разговор

продолжался допоздна, и потом мы часто обменивались визитами. |

||||

|

Идея основать Эпиграмматический клуб пришла как-то

вечером не то шестерым, не то восьмерым из нас. Затем число членов возросло

до тринадцати, и я рад сказать, что ни один из них до сих пор ещё не

отправился на тот свет, вопреки примете*. Некоторые из нас производили

впечатление людей весьма тяжеловесных, и первые наши попытки оказались

довольно слабыми, но кембриджцы имеют обыкновение доводить до конца всё, за

что берутся, и мы стали быстро делать успехи. Меня даже удивило, сколько

остроумия можно добыть из такого неподатливого на вид материала. В конце

концов, к нам стали поступать неофициальные просьбы о публикации некоторых

наших произведений в «Панче» и других изданиях. Но наше Общество с истинно

английской сдержанностью пришло к соглашению, что все его труды должны

остаться в рукописной форме. Оба претендента на звание Старшего Классика (Senior Classic) были

членами нашего клуба, так же как сейчас они оба сотрудничают в одном журнале.

Они были лучшими друзьями, и оба писали очень хорошие стихи, при этом

представитель «малых колледжей» создавал удачные подражания Маколею и Кольриджу, а тринитарианец превосходно

пародировал поэзию Поупа и стихи, завоевавшие Награду Университета (University Prize Poems). |

||||

|

*

С одним из членов клуба случился однажды презабавный казус. Как-то вечером

собрание клуба должно было состояться у него, и он написал двенадцать

уведомлений, а потом полчаса мучился, пытаясь припомнить, кто же тринадцатый член клуба (прим. автора). |

||||

|

Они поддерживали самые дружеские отношения, но между их

сторонниками порой случались небольшие стычки. Кружок студентов Тринити,

которые считали, что я недостаточно болею за честь своего колледжа,

по-прежнему выражал уверенность в том, что Трайпос возглавит наш кандидат.

Устав от их шуток, я время от времени обращался к истинно английскому

аргументу «На сколько спорим?» Шансы, безусловно, были против меня, потому

что я ставил не только на то, что мой кандидат будет Старшим Классиком, но и

что он получит Первую Медаль Канцлера (First Chancellor's Medal), а чтобы вообще претендовать

на медаль, он должен был попасть в Старшую Оптиму (Senior Optime) по математике. Эту часть

предприятия он осуществил, оказавшись в самом низу списка, что для «классика»

скорее хорошо, потому что указывает на то, что он потратил на математику не

больше времени, чем это было абсолютно необходимо. Тринитарианец, который мог

бы стать и Рэнглером (Wrangler), тоже оказался среди

Старших Оптим, но на двадцать четыре места выше. |

||||

|

Математический Трайпос той зимой ознаменовался тем, что

все результаты экзаменов колледжа оказались перевёрнутыми вверх тормашками.

Старшим Рэнглером стал фаворит, но практически ни один из остальных тридцати

семи Рэнглеров не занял того места, которое ожидалось, ни с абсолютной, ни с

относительной точки зрения. Самым лучшим результатом среди студентов Тринити

оказался шестой, и его обладатель опередил двух других наших кандидатов,

которые, как предполагалось, должны были попасть в первую пятёрку. |

||||

|

Примерно в это же время (середина января) мой репетитор

пришёл к выводу относительно моих шансов в будущем году и сообщил мне своё

мнение. «Вы можете получить степень с отличием Первого класса на Трайпосе*, –

сказал он, – но вам придётся как следует поработать». Я сказал ему, что о

том, чтобы работать много, в моём случае не может быть и речи, я могу

заниматься не более пяти часов в день, к тому же мне нужно готовить всю математику,

а это полностью займёт длинные каникулы. Он заявил, что мне нужно работать

над переводом на классические языки по пять-шесть часов в день в течение

полугода, чтобы подняться до требуемого уровня. «А так как вы не можете этого

сделать, – сказал он, – actum est**». И он посоветовал мне сдавать экзамен на степень без

отличия. Это путь, который многие студенты, и математики, и «классики»,

выбирают из гордости, когда оказывается, что из-за давней запущенности,

плохого здоровья или по каким-то иным причинам их степень не будет

соответствовать той, которой, с их точки зрения, заслуживают их дарования. Мы

обсуждали эту тему с перерывами в течение нескольких дней, но моё решение

осталось неизменным. После первых двух или трёх месяцев моей болезни, когда

стало ясно, что выздоровление затянется на годы и, возможно, никогда не будет

полным, – с этого самого времени я волей-неволей отказался от своих

амбициозных планов и примирился с тем, что мне придётся играть второстепенную

роль. Я не счёл бы зазорным для себя попытаться добиться наивысших отличий и

потерпеть неудачу. Поэтому я сказал моему репетитору, что хочу рискнуть; по

крайней мере, сделаю попытку добиться стипендии колледжа (College Scholarship), хотя

это несло с собой ещё одну дозу математики. Чтобы уж как следует пресытиться

«классикой» перед тем, как приняться за эту неприятную работу, я принял

участие в экзамене на стипендию университета (University Scholarship examination), что, конечно, было безнадёжным делом. Студент

Кингз-колледжа, который в прошлом году лишь ненамного отстал от победителя,

был фаворитом и выиграл с большим отрывом. Он также был одним из светочей

нашего Эпиграмматического клуба, а позже стал одним из «Апостолов».

Экзаменационные задания были вполне приличные, давалось меньше «зубрильных»

вопросов и редких и необычных отрывков, чем это обычно бывает на экзамене на стипендию

университета. |

||||

|

*

Классический Трайпос обычно называют Трайпосом, а Математический – экзаменом

на степень (Degree Examination)

(прим. автора). **

actum est (лат.) – дело закончено. |

||||

|

Сразу же после этого состоялся Классический Трайпос, за

первое место на котором, ноздря в ноздрю, боролись двое наших друзей. Студент

Пемброка, возбудимый от природы, стал особенно нервным из-за расстроившегося

здоровья, он почти не ел и не отдыхал, а только и делал, что рылся в

многочисленных записных книжках и отмеченных отрывках и хватался за любые

более-менее подходящие английские стихи, чтобы перевести их на греческий и

латынь, пока не натренировался делать это с поразительной быстротой. Его

соперник продолжал заниматься по-прежнему. Свою работу он делал превосходно,

но в том же темпе, что и раньше, и ни разу не пропустил свой субботний вист и

не нарушил ни единой своей старой привычки. Человек должен быть философом,

чтобы так мало беспокоиться о том, будет ли он первым или вторым. |

||||

|

В первый день экзамена один из тридцати кандидатов на

степень с отличием по классической филологии испугался первой работы и в

буквальном смысле сбежал, не появился он и на всех последующих работах. Это

был очень неглупый человек, занявший вполне достойное место на экзамене по

математике. |

||||

|

А я тем временем в третий раз с тех пор, как поступил в

университет, и сам не знаю в который уже раз в жизни, проходил курс низшей

математики. Мой друг, бакалавр, который чувствовал заинтересованность в моём

успехе, взялся заниматься со мной чисто по-дружески, и впоследствии я

частично отблагодарил его за доброту, позанимавшись с ним «классикой» для

экзамена на членство в колледже. Казалось, что повторяющиеся усилия многих

лет наконец-то произвели некоторое действие на омерзительный предмет. Я

изучил алгебру лучше, чем когда-либо до этого – я даже до некоторой степени

чувствовал себя знатоком, и как раз в это время имело место одно

обстоятельство, укрепившее меня в этом тщеславном заблуждении, которого я

придерживался полушутя, полусерьёзно. Наш друг из Кингз-колледжа, добившись стипендии

университета, вдруг загорелся идеей изучать математику и убедил четырёх или

пятерых других студентов своего колледжа изучать её вместе с ним, для чего

колледжу пришлось найти нового преподавателя математики, поскольку старый был

«классиком», а в том, что касалось математики, сплошной фикцией. Поскольку

эти выпускники Итона раньше не изучали никаких точных наук, за исключением

арифметики, их представления о математике находились в зачаточном состоянии,

и, бывало, я в своих вечерних странствиях заходил в комнаты к своему другу и

немного помогал ему разбираться в таинствах уравнений. Когда я рассказал об

этом своему репетитору, он разразился неудержимым гомерическим хохотом при

одной мысли о том, что я могу кого-нибудь научить алгебре, – ведь обнаружилось,

что «в глубочайшей глубине есть глубже глубина»*. Могу заметить здесь, между

прочим, что примерно в это самое время мой случайный ученик отошёл от

трактарианства и стал придерживаться более либеральных взглядов по церковным

вопросам, в духе Арнольда (Arnold). Сторонники

великой полезности точных наук могут, если угодно, приписать эту важную

перемену воздействию алгебры. После алгебры я взялся за начала тригонометрии,

которую никогда толком не изучал, и вызубрил всё до самой формулы Муавра** и

ещё кое-каких подобных ей приятных маленьких формул, длиной в полстраницы

каждая; и всё это я, безусловно, понимал – то есть, мог проследить, как они

выводятся и откуда берутся, но никогда не мог уразуметь, какая от них польза,

или заметить в них хотя бы малейшую красоту. Я подумывал о том, чтобы

попробовать изучить конические сечения (которые в кембриджских книгах

излагаются с аналитической точки зрения), но так и не продвинулся

дальше переписывания рукописей своего предыдущего репетитора (того, у которого

была большая команда репетируемых), потому что всё моё внимание было

сосредоточено на первых трёх разделах книги Ньютона, на которые, вместе с

Евклидом, была вся моя надежда. Я знал по опыту, что сумею подготовить

Евклида за два дня, поэтому и отложил его на последние два. Ньютона я

отшлифовывал с величайшим усердием – это было нечто новое для меня и не

лишённое интереса. Эта книга, которая долгое время существовала лишь в

рукописях преподавателей Сент-Джонс-колледжа, содержит в себе ряд

доказательств на английском языке лемм из Principia, которые были только сформулированы в

первоначальном сочинении на латыни. Забыл, до или после этого я пытался

овладеть началами статики и, пройдя механическую мощность, Vis Viva*** и другие

формулы, главным образом по книгам Хьюэлла, рискнул даже попробовать решать

задачи, но не припомню, чтобы мне удалось сделать полностью хотя бы одну. Для

экзамена это очень скудный математический запас, но мне он был нужен только в

качестве пропуска, чтобы дать шанс моей «классике». Самой же «классике» я

смог уделить лишь незначительное время, да и то, как оказалось, употребил

очень неудачно, потому что хватить его могло для подготовки только одного

вида стихотворного перевода на латынь, и рассудив, что на экзамене, по всей

вероятности, будут гекзаметры, я прочитал все шесть книг «Энеиды», а потом

для практики написал несколько сот строк этим размером. И, конечно же, на

экзамене были элегические стихи. |

||||

|

*

Джон Мильтон, «Потерянный рай», книга IV, строка 76. **

формула Муавра – формула, содержащая правило для возведения в

степень n комплексного числа, представленного в тригонометрической

форме. ***

Vis Viva (лат.) – букв. «живая сила», устаревшее

название кинетической энергии. |

||||

|

Элегическим стихом едва ли может как следует овладеть человек,

который вырос вне системы английских публичных школ, но, поскольку он имеет

большой вес на экзаменах, нельзя позволить себе полностью им пренебречь. Его

важность особенно ясно представилась мне теперь, в свете результата борьбы за

звание Старшего Классика, которая разрешилась в пользу кандидата из Пемброка*,

что подтвердило правильность решения экзаменаторов на прошлогоднем экзамене

на стипендию университета. Своим успехом он был обязан главным образом

превосходным элегическим стихам. Эти стихи, написанные за ограниченное время

перед глазами экзаменаторов и без каких-либо вспомогательных средств, кроме

обычных канцелярских принадлежностей, представляют собой лучший пример того,

на что способен первоклассный сочинитель, чем любая из удостоенных награды

од, которые тщательно и не спеша сочиняются дома, поэтому я не прошу прощения

у читателя за то, что помещаю их здесь. |

||||

|

* кандидат из Пемброка – Генри Мэйн (Sir Henry James Sumner Maine, 1822 –

1888), впоследствии известный английский юрист, историк и антрополог.

Является основателем двух наук – социологии права и юридической антропологии.

Закончил школу Крайстс Хоспитал (см. главу 22 «Посещение Итона. Английские

публичные школы»). В 1840 г. поступил в кембриджский Пемброк-колледж. Старший

Классик и Старший Медалист 1844 г. Вскоре после этого избран членом

кембриджского Тринити-холла (не путать с Тринити-колледжем). В 1847 г. стал профессором

гражданского права Кембриджского университета. Наиболее известная работа –

«Древнее право» (Ancient Law, 1861), первое исследование феномена права с

древнейших времён. С 1863 по 1869 был на гражданской службе в Индии, где

изучал индусское право и занимался его кодификацией. С 1869 г. – профессор

истории права и сравнительного правоведения Оксфордского университета. В 1877

г. избран главой кембриджского Тринити-холла, а десять лет спустя –

профессором международного права в Кембридже. |

||||

|

|

||||

|

Генри Мэйн. Иллюстрация из Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/File:HSMaine.jpg |

||||

|

Unda repercussae

radiabat imagine Lunae, Nec vox

per noctem quantulacunque fuit, Saxeaque

allisi fluctus ad littora, blando Nescio

quid visi murmure dulce queri. Huc

illuc rapido pede Laodamia vagata est, Devia

per suavem, suavior ipsa, locum; At

gena, nam saevo flos est demessus Amori Mutarat

pura lilia cana rosa. Roscida

caeruleo stat gutta tacentis ocello; Scilicet

est miseras vaticinata vices! Saepe

aliquis moriens somni est sub imagine visus Plangere;

qui periit Protesilaus erat. Iverat

innumero stipatus milite princeps, Fortibus

intererat fortior ille puer. Illa

quidem, excidiis quaerens sacra moenia Trojae Contulit

infesto cum Phryge signa manus. Plurima

sed totum nova Luna impleverat orbem Et

gyros annus versus in ipse suos; At

neque vir sancta rediens nec epistola Troja Nuntia

quo fato militet ille venit. |

||||

|

Сочинение латинских и греческих стихов – одно из наиболее

эффектных проявлений английской учёности и, безусловно, самое удивительное.

Способность читать классических авторов ad aperturam

libri*, конечно же,

предполагает хорошее знание соответствующего языка, но этого вполне можно

достичь учёбой и практикой, и это ровно настолько труднее, чем читать книгу

на каком-либо современном языке, насколько древний язык труднее изучить, чем

современный. Способность с лёгкостью писать изящную латинскую и греческую

прозу, хотя и предполагает ещё более глубокое знакомство с обоими языками,

также имеет свою параллель в нашем опыте изучения современных языков. Но

сочинение стихов на любом языке предполагает такое знание всех его тонкостей,

которым может обладать лишь тот, для кого этот язык стал вторым родным.

Многие люди, которые могут свободно беседовать по-немецки, или читать

итальянскую книгу почти с той же лёгкостью, что и английскую, или правильно

написать письмо по-французски, сочли бы нелепой саму идею сочинять стихи на

этих языках. Вдобавок два обстоятельства делают эту способность ещё более

удивительной. Во-первых, поскольку в английских школах уже больше не говорят

на классических языках в обиходе, учащиеся лишаются одного из основных

способов изучения чужого языка – разговора на нём. Во-вторых, стандарт,

применяемый к этим стихам с точки зрения метрической композиции, очень высок.

По плавности и изяществу они далеко превосходят большинство античных образцов.

Пентаметр, оканчивающийся трёхсложным словом, который встречается у Проперция passim**; цезура***,

которая является обычным делом у Лукреция; клитика**** после глагола, а не

предшествующего существительного или прилагательного в предложении, которая

попадается у самого Овидия, – например, maestus adestque

dies***** – всё это

считается недопустимыми вольностями. |

||||

* ad aperturam libri (лат.)

– без подготовки, экспромтом.

** passim (лат.) – везде,

всюду.

*** цезура – ритмическая

пауза, делящая стихотворную строку на части.

****

клитика – слово, безударное в речевом потоке и фонетически примыкающее к

предыдущему или последующему слову. ***** maestus adestque dies (лат.) – близится

печальный день.

|

||||

|

Из этого читатель, по всей вероятности, сделает вывод,

что такое умение является плодом долгой специальной тренировки, – и,

безусловно, будет прав. Ученик публичной школы приступает к ней в возрасте

десяти лет, если не раньше, и начинает долбить свои «длинные и короткие». На

первых порах ему велят писать бессмысленные стихи, то есть, ему даётся

схема строки |

||||

|

|

||||

|

и

он может заполнять её любыми словами, которые помещаются в размер,

безотносительно к их смыслу или отсутствию такового, например, Pergite praecipites quos pridem Jupiter inquit*, или даже ещё

большая бессмыслица. Затем ему даётся точный дословный перевод какой-нибудь

латинской строки с порядком слов оригинала, затем – строка с изменённым

порядком слов, и так далее через несколько последовательных шагов, пока,

наконец, он не начинает самостоятельно переводить английские стихи

гекзаметрами и пентаметрами, или «длинными и короткими», как обычно называют

элегический метр. Это строфа, в которой практикуются больше всего и достигают

в этом необыкновенной лёгкости. После неё больше всего работают над алкеевой

строфой. Гекзаметры тоже пишут, но не так часто (Итон – чуть ли не

единственное место, где это делают хорошо), а сапфическую строфу – очень

редко. Существует традиционный предрассудок, что гекзаметры и сапфическая

строфа редко когда бывают хороши, и эта теория подтверждает сама себя,

поскольку как следствие их меньше культивируют. Ученик Итона сдаёт по

экземпляру своих «длинных и коротких» раз или два в неделю на протяжении семи

лет обучения в школе. Вероятно, три четверти этих мальчиков никогда и не

помыслили о том, чтобы написать хотя бы две строчки английских стихов, и не

сумели бы сделать этого, если бы перед ними поставили такую задачу. |

||||

|

*

Pergite praecipites quos pridem Jupiter inquit (лат.) – нечто вроде «Начинайте

опрометчивого кого-то давно Юпитер говорит». |

||||

|

Но мы ещё не вполне разобрались в сложностях этой от

начала и до конца искусственной системы. Неправильное количество слога – это

непростительный грех, но при этом фактическое произношение совершенно не

даёт представления о количестве предпоследнего слога двухсложных слов; căno

– я пою и cāno – аблатив от cānus (седой, серый, старый,

почтенный), rēgis – царь и rĕgis – ты царствуешь, произносятся

совершенно одинаково*. А чтобы ни ритм, ни сама интонация голоса ничем не

могли помочь, существует обычай читать стихи на классических языках как

можно более похоже на прозу. Заметив это на Дне Поминовения во время

декламации завоевавших награды од, которые авторы-лауреаты читали так, что

человек без печатного текста в руках никогда бы не догадался, что это стихи,

я справился относительно этой особенности у выпускников трёх или четырёх

разных школ, и все они подтвердили, что это общая практика, но, насколько я

помню, не назвали ни причин, ни доводов в пользу этого. Следствием является

то, что латинские стихи сочиняются «на глаз», хотя некоторые сочинители,

никогда не анализировавшие своё внутреннее восприятие стихов и развитие этой

приобретённой способности, воображают, что и ухо тоже играет здесь большую

роль. Первый ученик Итона может за час написать двадцать элегических стихов

или двенадцать-пятнадцать гекзаметров; в университете этот темп редко

увеличивается, но улучшается качество. Из того, что было сказано об этой

школьной тренировке, можно легко сделать вывод, что человек, который начинает

писать латинские стихи в более позднем возрасте, не может надеяться достичь в

этом деле больших высот. По отношению ко всему этому я занимал насмешливую

позицию и отрицал, что в этом есть хоть какая-то польза или смысл. Иногда мне

удавалось бить противника его же оружием, доказывая чересчур критически

настроенным лицам, что является, а что не является «истинно классическим».

Возможно, читатель помнит историю капитана Медуина** о школьном учителе, разругавшем

на все корки строчку из стихов, которые сдал ему Шелли: |

||||

|

Jamjam

tacturos sidera celsa putes***, |

||||

|

не

зная, что это дословно взято из Овидия. Сходный случай произошёл на моих глазах.

Я показывал одному очень педантичному итонцу элегические стихи, написанные

моим другом-шотландцем, которые мне очень понравились, – это был перевод

прекрасных строк Геррика****: |

||||

|

Gather ye rosebuds

while ye may, |

Срывайте розы поскорей, Перевод А. Лукьянова |

|||

*

Поскольку вопрос произношения возбуждает у нас некоторый интерес, и меня

часто об этом спрашивали, следует вкратце отметить, что в Англии оно такое

же, как и в Новой Англии, за исключением лишь того, что там не произносят неправильное

количество гласного в предпоследнем слоге трёхсложных слов, например, никогда

не говорят habĕbam, или Caesāris, или Consūles, или Quirĭtes,

что было обычным делом в Йеле в моё время. Также они не произносят fecerat как fesserat, что считалось в Нью-Хейвене настолько важным,

что один из профессоров даже написал памфлет, в котором настаивал на

необходимости укорачивания долгих гласных в первом слоге дактилических слов. Но

они придают гласным такую же силу, как в английском, и в двухсложных словах

удлиняют за счёт ударения, а не количества. Таким образом, они говорят mā-nus

dō-mus, а не mănus dŏmus. В греческом гласные также сохраняют

свою английскую силу, с теми же исключениями, что и в Новой Англии – αι и ει произносятся как ī, а не как ă, и γ везде

остаётся твёрдой. Только они не произносят μετά и κατὰ как английские metre и cater, как это

делали наставники в Нью-Хейвене (прим. автора).

** капитан Медуин (Thomas Medwin,

1788 – 1869) – английский литератор, двоюродный брат знаменитого поэта Перси

Биш Шелли (Percy Bysshe Shelley, 1792 – 1822). Самым известным его

произведением является биография Шелли (The Life of Percy Bysshe Shelley), впервые

опубликованная в 1847 г. Эта работа является основным источником сведений о

детстве поэта.

*** эта строка из «De

Tristibus» {«Скорбные элегии») Овидия цитируется здесь неточно. Полностью

двустишие в оригинале выглядит так:

Me miserum!

quanti montes volvuntur aquarum! Jam,

jam tacturas sidera

summa putes. Боги! Какие

кругом загибаются пенные горы! Можно

подумать: сейчас звёзды заденут они. (Овидий, «Скорбные

элегии», кн. 1, пер. С. Шервинского). **** Геррик (Robert Herrick,

1591 – 1674) – английский поэт, в творчестве которого представлена

пасторальная, любовная, религиозная лирика. Здесь приводится цитата из одного

из наиболее известных его стихотворений – To the Virgins, to Make Much of Time

(в переводе Александра Лукьянова «Девственницам: спешите наверстать упущенное»).

|

||||

|

Вторая строка там была |

||||

|

Nam

fugiunt, freno non remorante, dies. |

||||

|

Стихи шотландца, конечно же, должны были быть

плохими. Мой итонец возразил против фразы freno non remorante, посчитав её недопустимой. Я полагал, что это – хорошая

латынь, и так ему и сказал, но не мог привести примера и вынужден был на

время оставить это. Читая несколько месяцев спустя «Фасты» Овидия, я

обнаружил в шестой книге такое двустишие: |

||||

|

Tempora labuntur

tacitisque senescimus annis, Et fugiunt freno non remorante dies. |

Время уходит, и мы молчаливо с годами стареем, (Овидий, «Фасты», кн. 6, пер. С. Петровского) |

|||

|

Наш каледонец, затруднившись придумать пентаметр,

присвоил целую строчку. При первой же возможности я публично сообщил итонцу о

своём открытии. Ради принципа он был готов на всё и продолжал держаться

мнения, что это – неизящная латынь, а Овидий в данном случае допустил

промашку. |

||||

|

Приведённый выше пример может вызвать подозрение, что в

таком латинском стихосложении есть нечто от компиляции. Именно так дело и

обстоит, и чем больше вы читаете и пишете латинских стихов, тем больше с этим

сталкиваетесь. Одним из важнейших следствий, целей и достоинств семилетней,

если не больше, долбёжки в школе, является то, что она наполняет ум ученика

стихотворными общими местами – строчками, полустрочками, четвертями строк,

описывающими такие привычные предметы и явления, как встающее солнце, летящий

жаворонок, поющий соловей, растущая по весне трава и распускающиеся деревья,

и т.д., и т.п.; и способность к использованию этой сокровищницы усиливается

ещё и характером стихов, которые обычно даются для перевода. Существует

разновидность английской пасторальной поэзии – самым ярким представителем

которой является, пожалуй, Шенстон* – смысла в существовании которой я не

видел до тех пор, пока не попал в Кембридж. Её придумали и пишут специально

для того, чтобы переводить на латынь элегическим стихом. |

||||

|

*

Шенстон (William Shenstone, 1714 – 1763) – второстепенный английский

поэт и один из первых ландшафтных дизайнеров в Англии, причём известность ему

принёс как раз второй род занятий. Стихи Шенстона в основном посвящены

природе. |

||||

|

Даже если фразы и полустрочки не переписываются целиком,

часто заметно сходство по структуре и форме, когда новая строка строится по

образцу старой. Так, например, |

||||

|

Primaque

ut aeria scandat alauda via |

Чтобы первой подняться

воздушной дорогой жаворонка |

|||

|

напоминает строку Овидия |

||||

|

protinus aetheria

tollit in astra via, |

тут же возносится в небо по звёздной

дороге (Героиды, XVI) |

|||

|

точно

так же как строка из «Festus» Бэйли* |

||||

|

The mind hath phases as the body

hath, |

Душа проходит фазы, как и тело, |

|||

|

построена по образцу Шекспира |

||||

|

The earth hath bubbles as the

water hath. |

То – пузыри, которые рождает Земля, как и вода. («Макбет», акт 1, сцена 3, перевод Ю.

Корнеева.) |

|||

|

*

Бэйли (Philip

James

Bailey, 1816 –

1902) – английский поэт, прославившийся единственным стихотворением – «Festus».

Правда, размеры этого стихотворения, посвящённого богословской и философской

тематике, весьма внушительны – в нём более 40 000 строк. «Festus» был написан Бэйли ещё в

молодости. За ним последовали другие произведения, которые успеха не имели.

Чтобы добро не пропадало, автор вставлял большие отрывки из них в последующие

издания «Festus»,

из-за чего он и достиг своего немалого размера. Сейчас «Festus» представляет интерес

только для литературоведов, но при жизни автора пользовался большой

популярностью. |

||||

|

Но нужно справедливости ради сказать, что в то же время

среди переводов встречается и много оригинальных и изящных стихов. Наш

тринитарианец, который в том году завоевал вторую Медаль Канцлера, ранее

получил стипендию Порсона и блистал в стихотворных переводах на греческий; но

в том январе он, как будто предчувствуя, что соперник превзойдёт его в

латинском стихосложении, тоже отличился

оригинальными элегическими стихами, написанными для Списка Трайпоса* –

это был мифологический рассказ о рождении и развитии Любви и о её примирении

с музами, которого не устыдился бы сам старик Назон. Одним двустишием особенно

восхищались: |

||||

|

Flava

calescentem male dissimulabat Amorem Luna –

calescebat dissimulatus Amor.** |

||||

|

*

«Имена бакалавров, занявших высшие места в списке (Рэнглеров, Старших Оптим и

Младших Оптим), были написаны на полосках бумаги; а на оборотной их стороне,

возможно, с целью сделать их более долгоживущими и занимательными, писались

латинские стихи. Сочинялись они одним из новоиспечённых бакалавров, и бьющее

через край веселье и ощущение возросшей свободы из-за того, что ограничения,

налагаемые на студентов, теперь их не касаются, часто придавали этим

излияниям характер шутовской и сатирический. Автора называли Terrae Filius (Сын Земли) или Трайпос (Tripos), возможно, из-за

какого-то обстоятельства, связанного с манерой его появления и произнесения

стихов, и он позволял себе значительные вольности. В некоторых случаях, как

мы узнаём, они заходили настолько далеко, что вызывали порицание начальства.

Даже и сейчас стихи Трайпоса часто нацелены на сатиру и юмор. (По обычаю,

имеется два экземпляра стихов – одни серьёзные, другие шуточные). Автор

теперь не является лично, но Список Трайпоса, то есть список присвоенных

степеней с отличием, вместе со стихами по-прежнему появляется в свой черёд и

приобрёл наименование Трайпоса. Так было со списком степеней с отличием по

математике, а позже так стали называть и список классических степеней с

отличием, хотя он не сопровождался классическими стихами. (Хьюэлл (Whewell), «Об Образовании в

Кембридже», предисловие к части 2) (прим. автора). ** В золотистом пышущем жаром яблоке спрятала

Любовь Луна

– и спрятанная Любовь продолжала разгораться (лат.). |

||||

|

Что касается стиля перевода, то он очень вольный;

собственно говоря, во многих случаях это было бы правильней назвать

подражанием, а не переводом. Это можно проследить, сравнив вышеприведённую

элегию с оригиналом – стихами Кирк Уайта*: |

||||

|

The

night it was still, and the moon it shone Serenely

on the sea, And the

waves at the foot of the rifted rock They

murmured pleasantly, When

Gondoline roamed along the shore – A

maiden full fair to the sight, Though

love had made bleak the rose on her cheek, And

turned it to deadly white. Her

thoughts they were drear, and the silent tear It

filled her faint blue eye, As oft

she heard in fancy's ear Her

Bertrand's dying sigh. Her

Bertrand was the bravest youth Of all

our good king's men, And he

had gone to the Holy Land To

fight the Saracen. And

many a month had passed away And

many a rolling year, But

nothing the maid from Palestine Could

of her lover hear. |

Была ночь тиха, сияла луна Спокойно на глади морской, А волны плескались и тихо шептались Внизу под отвесной скалой. И юная дева чудесной красы У моря под полной луной, Смертельно бледна, бродила одна, Томима любовной тоской. Мрачны её думы, из синих очей Катится слеза непрестанно, А в шуме морском мерещатся ей Предсмертные вздохи Бертрана. Её Бертран при короле Отважный паладин, И бьётся с ним в Святой Земле Он против сарацин. Промчались месяцы и дни, И годы в свой черёд, А наша дева всё вестей Из Палестины ждёт. |

|||

|

*

Кирк Уайт (Henry

Kirke

White, 1785 –

1806) – второстепенный

английский поэт, представитель литературного направления с красноречивым

названием «кладбищенская поэзия». Сын мясника, он должен был унаследовать

профессию отца, но благодаря своим способностям и помощи покровителей сумел

поступить в кембриджский Сент-Джонс-колледж. Слишком интенсивные занятия

подорвали его здоровье. Поэтическая слава Кирк Уайта во многом объяснялась

сочувствием к его ранней смерти, но такие известные поэты, как лорд Байрон и

Роберт Саути, отзывались о нём как о многообещающем молодом даровании. Здесь

приводится начало его баллады «Гондолайн» (Gondoline), причём

нужно отметить, что это ещё самое

жизнерадостное место во всей балладе. |

||||

|

Одно из обычных изменений, а именно замена современных

имён классическими, здесь достаточно хорошо проиллюстрировано; другие

дополнения и улучшения по сравнению с оригиналом тоже очевидны. Не следует

думать, что я употребляю здесь слово «улучшения» саркастически. Говоря

серьёзно, не может быть сомнений в том, что латинское подражание в данном

случае лучше оригинала, в котором, для начала, имеются значительные

погрешности против грамматики. Обратите особое внимание на поистине

овидиевскую строку, выделенную курсивом. |

||||

|

По поводу этой вольности перевода нужно сделать ещё одно

замечание, а именно, что это вольность дополнения, а не урезания. Общее

правило заключается в том, что вы должны передать все мысли оригинала и

можете затем прибавлять любые украшения, чтобы заполнить размер. Поэтому

такие переводы выражают всё, что было выражено в английском оригинале, и

немножко больше. Некоторое время я не мог этого понять и допускал промахи,

пытаясь переводить чересчур буквально. Так, например, когда мой

репетитор-джонсианец летом 1843 года впервые задал мне писать элегические

стихи и в качестве темы для этого эксперимента дал «Последнюю розу лета»* Мура,

я переводил одной латинской строкой каждые две короткие английские строчки, и

начал так: |

||||

|

Ultimus,

en, solus, calicum florescit ab aestu. Ah !

comitum marcet totu venusta cohors! |

||||

|

В его же собственном варианте каждая короткая строка

переводилась длинной латинской, вот так: |

||||

|

Ultimus

aestiva tenerarum e gente rosarum Flos

desolatis eminet ille comis ; Lucida

de toto circum vicinia prato Vanuit,

et sociae deperiere rosae. |

||||

|

*

Мур (Thomas

Moore, 1779 – 1852) – видный представитель ирландского

романтизма, поэт, автор песен и баллад. «Последняя роза лета» (1805) – одно

из известнейших его стихотворений, положенное на музыку и пользовавшееся

популярностью не только в Англии, но и в других странах Европы. Начало

стихотворения в переводе А. Курсинского выглядит так: Цветёт одиноко Последняя Роза, Подруги погибли Под гнётом мороза, А свежих бутонов Вокруг не видать, Чтоб ими гордиться Иль с ними вздыхать. |

||||

|

Мне встретился только один случай, когда хорошему

сочинителю удалось уложить латинский перевод в меньший объём, чем

оригинальный английский текст: когда Старший Классик перевёл три строчки

Байрона – |

||||

|

Where the hues of the earth and

the hues of the sky, Though different in color, in

beauty may vie, And the purple of ocean is

deepest in dye; |

Где

оттенки небес и оттенки земли Красотою

своей потягаться б могли, Хоть

пурпурного моря не ярче они; (Дж. Г. Байрон, «Абидосская невеста», песнь первая, I) |

|||

|

таким двустишием: |

||||

|

Qua coelo et terrae varius color,

una venustas Et latices nigris subrubuere vadis. |

||||

|

Я часто думал, сравнивая переводы стихов с немецкого и

других современных языков, что наши соотечественники делают это лучше, чем

англичане, и что причина этого может крыться в том, что большинство

английских переводчиков научено своим школьным опытом стремиться скорее к

подражанию, чем к переводу, и вставлять в него собственные украшения.

Безусловно, автором самых точных и сильных переводов немецкой поэзии в Англии

является Карлайл, а он не из университетских. Этот принцип, однако, следует

применять с осторожностью и с оговоренными исключениями. Так, Шиллер в

переводе Мэривейла* представляет собой похвальный образец точного перевода. |

||||

|

* Мэривейл (John

Herman

Merivale, 1779 –

1844) – английский юрист и литератор. Учился в кембриджском

Сент-Джонс-колледже, но степени не получил, т.к. принадлежал к

Пресвитерианской Церкви. Уже на склоне лет выучил немецкий и незадолго до

смерти опубликовал сборник переводов стихотворений Шиллера. |

||||

|

Приведя выше превосходный образец перевода стихов на

латынь, я хочу завершить свой рассказ об этом противоположным примером. За

несколько дней до сдачи Трайпоса я написал перевод начала байроновской

«Паризины», о котором мой репетитор сказал: «Если бы ваши переводы всегда

были так хороши, вы могли бы получить за них хоть какие-то баллы». Таким

образом, следующее можно принять за низший стандарт того, что засчитывается

на экзаменах: |

||||

|

It is the hour when from the

boughs The nightingale's high note is

heard, &.c. |

То

час, когда в ветвях зелёных Мы

слышим песню соловья и т.д. |

|||

|

Nunc, prima

in terras ducente crepuscula nocte, Clarior

e ramis vox, Philomela, tua est; Nunc

majore videtur amans dulcedine vota Dulce

susurranti fundere saepe labro. Nunc

ventique leves et aquae vicinia moestis Auribus

intendunt suppeditare melos; Purpurei

modico calices nunc rore madescunt Conveniunt

coelo sidera clara suo; Et

magis in fuscos jam jamque abiere colores Oceanoque

latex, arboribusque comae. |

||||

|

С греческим стихосложением дело обстоит несколько иначе,

чем с латинским. Оно стало элементом школьного обучения в более поздние

времена. Возможно, его ввёл Порсон (Porson), а

росту его популярности в значительной мере способствовало учреждение Награды

Порсона (Porson Prize) его

душеприказчиками. Выпускники лондонского Кингз-колледжа (King's College, London) и другие «классики» не из

публичных школ выказывают предпочтение греческим ямбам; они говорят, что этот

вид сочинения больше зависит от классической учёности в целом и является

лучшим её мерилом. Со своей стороны, я никогда не видел большой разницы между

этими двумя видами сочинения в этом отношении; оба они в одинаковой мере

зависят от выработанного навыка и включают в себя элементы компиляции. Порой в

стихах, завоевавших Награду Порсона, можно обнаружить целую строку из

какого-нибудь греческого трагика. Как-то, просматривая такое сочинение, я

встретил строку |

||||

|

ὅτῳ χαρακτὴρ

ἐμπέφυκε

σώματι, |

||||

|

которую

отметил как очень хорошую, и не зря, потому что когда через два года читал «Медею»,

то там её и обнаружил: |

||||

|

οὐδεὶς

χαρακτὴρ ἐμπέφυκε

σώματι.*

|

||||

|

*

строка 519 трагедии Еврипида «Медея». В переводе Иннокентия Анненского вся

фраза целиком выглядит так: О Зевс, о бог, коль ты для злата мог Поддельного открыть приметы людям, Так отчего ж не выжег ты клейма На подлеце, чтобы в глаза бросалось?.. |

||||

|

И тем не менее, совершенно очевидно, что многие начинают

писать греческие ямбы уже после поступления в университет или незадолго до

этого. Первоклассный студент, который стал стипендиатом Белла (Bell Scholar) в год,

когда на эту стипендию был очень высокий конкурс, и считался кандидатом на

звание Старшего Классика, пока не выбыл из борьбы по причине плохого

здоровья, рассказывал мне, что не писал никаких греческих стихов вплоть до

года, предшествовавшего его поступлению в университет. Это был один из

приведённых им примеров недостаточности своей подготовки из-за болезненного

состояния. Желание не отстать от других заставляет студентов практиковаться в

ямбах, но всё же нужно признать, что лучшие стихи – то есть те, за которые

дают полные баллы на экзаменах, а потом передают друг другу и переписывают

как образцовые – являются произведениями студентов, обладающих богатой

практикой. Одна школа особенно славится сочинителями ямбов, которых

выпускает, – это Шрусбери (Shrewsbury),

которая обладает превосходной «классической» репутацией, особенно в том, что

касается грамматической правильности. |

||||

|

Трудности греческого стихосложения выше, чем латинского,

а английские стихи, которые даются для такого перевода, более возвышенного

характера. Шекспир и Мильтон, Бен Джонсон*, Генри Тэйлор**, «Ченчи» Шелли,

лучшие английские переводы «Фауста» и «Валленштейна»*** – вот те

произведения, из которых обычно берутся отрывки. Слабые стихи для перевода ямбами даются

редко. Практика греческого стихосложения в значительной мере способствовала

чтению и изучению Шекспира и других старых английских драматургов в

университете, и, возможно, это самое лучшее, что можно о ней сказать.

Характер перевода, как и в случае с латинским стихосложением, очень вольный,

и главной целью является продемонстрировать знание греческой драматургии и

усвоенные из неё выражения, соответствующие английским, – а это всё равно,

как если бы при переводе Софокла на английский нужно было отклоняться от

темы, чтобы вставить туда как можно больше шекспировских слов и выражений.

Даже в очень вольном пересказе выразить мысль английского оригинала на

греческом языке зачастую бывает чрезвычайно сложно, так что затрудняются даже

самые лучшие студенты. Так, однажды я видел строку Бена Джонсона |

||||

|

Temp’ring his greatness with his gravity |

Умеряя величие

степенностью (Бен

Джонсон, «Падение Сеяна», акт I) |

|||

|

переведённую как |

||||

|

σέβας τε

πάντας ἐμμελῶς

ἐπράξατο, |

||||

|

что

дословно значит «и он требовал уважения ото всех с хорошим вкусом», притом,

что переводивший обладал высокой репутацией по этой части. |

||||

|

*

Бен Джонсон (Benjamin Jonson, ок. 1572 – 1637) – английский

драматург, поэт и актёр, теоретик драматургии. Современник Шекспира, он

считается крупнейшим после него драматургом елизаветинской эпохи. **

Генри Тэйлор (Sir Henry Taylor, 1800 – 1886) – второстепенный

английский драматург и поэт. Некоторые его пьесы были в своё время настолько

популярны, что вызывали сравнения с Шекспиром. ***

«Валленштейн» – драматическая трилогия Ф. Шиллера. |

||||

|

Скорость написания греческих стихов никогда не бывает так

же высока, как латинских, отчасти из-за того, что тренировка начинается в

более позднем возрасте, отчасти из-за того, что задача эта действительно

более сложная. Двенадцать ямбов в час считается очень хорошей скоростью. На

Трайпосе обычно даётся около двадцати восьми английских строк, которые в

переводе на греческий естественным образом растягиваются до тридцати пяти, и очень

немногие из кандидатов успевают закончить их в установленные два с половиной

часа. Иногда студент, попавший в Первый класс, делает не больше четырнадцати.

Был год, когда кандидаты, занявшие первые четыре места на Трайпосе, все

успели закончить свои стихи и получили за них почти что полную сумму баллов,

и это было воспринято как нечто из ряда вон выходящее. |

||||

|

Я упомянул только о греческих ямбах, потому что обычно

только их и пишут, хотя на Трайпосе время от времени бывает анапест, а на

экзаменах на Стипендию Университета – анапест и длинный трохей. Сапфическую

строфу используют только при написании греческих од, участвующих в конкурсе

на награду; гомеровские гекзаметры встречаются очень редко на экзаменах

колледжа и, насколько мне известно, никогда – на университетских экзаменах. |

||||

|

Нижеследующие анапесты были написаны Старшим Медалистом (Senior Medallist) 1840 года, который был отмечен в скобках как Старший

Классик.* |

||||

|

*

если два кандидата набирали равное количество баллов и, следовательно,

занимали одно и то же место, их фамилии в списке брали в скобки. Это касалось

не только Старших Классиков, но и любого другого места в списке. Старшим Медалистом

1840 г. был Александр Ч. Гуден (Alexander Chisholm Gooden, 1817 – 1841). Судьба его

трагична – через год с небольшим после своего триумфа он умер от перитонита.

Его письма, написанные во время учёбы в университете, были изданы посмертно и

считаются ценным источником по истории Кембриджского университета. |

||||

|

ʽΩδʼ ʼΗρακλῆς ἦρξεν

βιοτοῦ δρόμον ἐξανύειν

κἄν προτελέιοις βιοτοῦ ʼδειξεν

κρεῖσσόν τι

γεγὼς τῶν τ ʼάνθρώπων

μεῖζόν τί

πνέων δαίμων ὅς ἔμελλεν

ἕσεσθαι. ὅστις βρέφος

ὤν γαλάθηνον, ὅμως πόνον ἥντλησεν

καὶ κινδύνους στυγνὴν ʽʹΗρας διὰ

μῆνιν, κἀνταῦθα

μαχῆς ἥψατο πρῶτον τῷ

βαρυδαίμονι

ποτμῷ, χερσίντʼ ἀτάλαις

ἄταλος παῖς ὤν

δεινῶν ὀφέων

συρίγματʼ ἔπαυσεν. ὀύτω

κλεῖνα Ζῆνος ἐδράσματα πολλὰ

μογήσας ἣλθε

τελευτῶν ὀύτω

πήματα τἀνδρὸς

φυχὴν βασανίζει

μὴ σεμνόν τι

φρονεῖν τήν τ ʼἀρετὴν

εὔνομον ἀσκεῖν.* |

||||

|

* Alcides thus his race began; O'er infancy he swiftly ran, At first the future God was more than man. Dangers and trials, and Juno's hate, E'en o'er his cradle lay in wait, And there he grappled first with fate. In his young hands the hissing snakes he pressed, Thus early was the deity confessed. Thus by decrees he rose to Jove's imperial seat. Thus difficulties prove a soul legitimately great. |

Алкид вступил с судьбою в спор, С младенчества был в беге

скор, В нём божество проявилось

с ранних пор. Юноной мстительной гоним, Он оставался невредим, Невзгоды расступались

перед ним. Шипящих змей малютка

удавил – То знак его божественности

был. Так шаг за шагом поднимался

он Туда, где громовержца

вечный трон. |

|||

|

Джон Драйден, «Threnodia Augustalis». Джон

Драйден (John Dryden, 1631 – 1700) – выдающийся английский поэт, драматург, литературный

критик, переводчик. Учился в кембриджском Тринити-колледже, в 1654 г. получил

степень бакалавра с лучшим результатом года в Тринити. Его влияние на

английскую литературу эпохи Реставрации настолько велико, что этот период

называют «веком Драйдена». Здесь приведен отрывок из его стихотворения «Threnodia Augustalis»

на смерть короля Чарльза II

(Карла II)

в 1685 г. Король в нём сравнивается с древнегреческим героем Гераклом, что

характерно для эстетики классицизма. Алкид – одно из имён Геракла. |

||||

|

А теперь давайте зададимся вопросом, насколько это

латинское и греческое стихосложение в действительности является мерилом

учёности и стоит ли оно затраченного на него времени? Мой собственный ответ

на это будет отрицательный, хотя, возможно, я сужу несколько предвзято из-за

того ущерба, которое нанесло мне отсутствие достижений в этой области.

Бесспорно то, что далеко не всегда хорошие сочинители латинских и греческих

стихов – действительно выдающиеся учёные-«классики». Случилось так, что во

время своего окончательного изничтожения на Трайпосе я оказался сидящим между

одним из лучших сочинителей латинских стихов и лучшим сочинителем греческих

из двадцати четырёх кандидатов, и самые лучшие латинские стихи неоднократно сдавались

студентом, попавшим во Второй класс, – хотя на этом экзамене работы по

стихосложению составляют одну пятую всей возможной суммы баллов. А иной раз

занявшие высокие места в Первом классе получают за стихи всего несколько

баллов. В первом случае можно предположить, что они поступили очень хорошо

подготовленными, а потом пробездельничали часть университетского курса;

выработанная в школе сноровка в стихосложении осталась при них, а вот своё

знание различных авторов они не расширили и не углубили. Стипендиат Тринити (Scholar of Trinity), лирические стихи которого были настолько хороши, что

некоторые из них опубликовали в стихотворном сборнике под заглавием «Arundines Cami»*, оказался последним

во Втором классе; возможно, он пренебрегал своей «классикой», усиленно

готовясь к математике, потому что занял хорошее место в списке Рэнглеров. Что

же касается обратного утверждения, нет никаких сомнений в том, что человек

может быть очень хорошим учёным-«классиком», не умея легко и изящно писать

латинские и греческие стихи, – вспомним Германию. Насколько в таких вещах

важна практика, можно проиллюстрировать обыкновением беседовать по-латыни,

которому немецкие студенты следуют куда охотнее, чем английские, просто

потому, что первые практикуются в этом и проводят на латыни публичные

диспуты, в то время как вторые давно уже оставили этот обычай, хотя в старину

публичные дискуссии на этом языке были обязательны для претендентов на

степень. |

||||

|

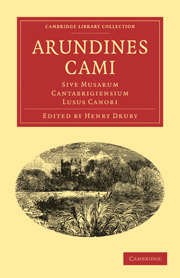

* «Arundines

Cami» (лат.) – «Камыши Кема». Сборник, состоящий из

более чем 200 английских стихов и песен, переведённых на латынь и греческий

студентами Кембриджского университета начала викторианской эпохи. Редактором

и составителем сборника был Генри Друри (Henry Drury, 1812 – 1863), выпускник

Киз-колледжа (Gonville and Caius College), многообещающий знаток классической

филологии, который в 1839 г. покинул Кембридж ради церковной карьеры. Вскоре

Друри с друзьями задумали издание антологии, в которую входили бы полные

тексты избранных английских стихотворений таких авторов, как Шекспир,

Мильтон, Байрон, Теннисон, Бёрнс, с переводами на латынь и/или греческий.

Первый такой сборник, вышедший в 1841 г., Друри посвятил своей alma mater. Всего

вышло шесть изданий, пять из которых редактировал Друри, а шестое вышло уже

после его смерти. |

||||

|

|

||||

|

Сборник «Arundines Cami», переизданный в 2010 г. Иллюстрация с сайта Cambridge University Press http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item4026003/?site_locale=en_GB |

||||

|

Перевод прозы на классические языки, конечно же, является

важной частью подготовки кандидата на степень с отличием по классической

филологии, и мало найдётся студентов, даже среди тех, кто в конце концов

выпускается со степенью только по математике, которые совсем не тренировались

бы в написании латинской прозы. Греческая проза является самым трудным видом перевода

на классические языки, и за неё на Трайпосе даётся наибольшее количество

баллов; на одном курсе редко наберётся более пяти-шести студентов, которые

пишут её действительно хорошо. Трудности постановки ударения – искусства

второстепенного, но требующего само по себе немалой практики* – здесь такие

же, как при сочинении ямбов, и на первый взгляд кажется, что так же дело

обстоит и с трудностями, проистекающими из запутанного синтаксиса этого

языка; однако сложности этого второго рода сильнее проявляются в прозе, чем в

стихах, возможно, потому, что в ней меньше возможностей для компиляции. Даже

в том, что касается самих слов, для сочинения стихов словарный запас намного проще набрать и

сохранять, чем для прозы. |

||||

|

*

Там, где произношение определяется долготой звука, постановка ударения

полностью зависит от зрительной памяти, а общие правила, которым она

подчиняется, имеют многочисленные и капризные исключения (прим. автора). |

||||

|

Хотя стиль перевода, конечно же, более буквальный, чем

тот, который принят для стихов, всё равно там находится достаточно места для

украшений, а также большое значение придаётся демонстрации знания идиом.

Переводчик часто немного, а порой и не немного, уходит в сторону от темы,

чтобы привнести туда то, что на театральном языке называется «игрой». Что же

касается отдельных слов, то те, которые меньше всего похожи на

соответствующие английские слова, считаются более предпочтительными. Так, об

участии в государственных делах вы должны говорить не administrare rempublicam, а capessere rempublicam, хотя

первое выражение встречается у хороших римских авторов не реже второго. Когда

я находился на пике своего умения писать латинскую прозу, у меня была

подборка идиоматических выражений, шесть-восемь штук из которых я мог

вставить в любые полстраницы обычного английского текста, который мне могли

дать для перевода; а те, кто умел писать греческую прозу лучше, чем я, могли

делать то же самое с ней. Уже сам термин Composition (сочинение) предполагает, что этот перевод на самом деле

нечто большее, чем просто перевод. |

||||

|

Оригинальное сочинение (Original Composition) – то есть, сочинение в

истинном смысле этого слова – на мёртвых языках практикуется мало. На

экзаменах на Стипендию Университета и на экзамене на Медаль (Medal Examination) пишут

эссе на латыни; существуют также речи на награды колледжа (College Declamations) и

сочинения, которые зачитывают на Дне Поминовения, о которых здесь уже

упоминалось, и почти во всех колледжах имеются награды за стихотворные

сочинения для второкурсников и третьекурсников. В Тринити есть три такие

награды, открытые для всех трёх курсов. Оригинального сочинения на греческом

нет нигде, кроме конкурса на Награду Брауна за греческую оду (Browne Ode). |

||||

|

Сейчас как раз подходящий случай, чтобы сказать несколько

слов о том, какой стиль требуется при переводе с греческого и латыни на

английский. Из того, какая свобода допускается при переводе на греческий и

латынь, можно сделать вывод, что такой же вольный пересказ и собственные

украшения позволительны и при переводе с мёртвых языков на английский. Но это

совсем не так. Тут требуется величайшая точность, за недостаток которой вы

теряете баллы; необходимо выразить значение малейшей частицы, передать

тончайшие оттенки значений синонимов. Но эта точность не только не

подразумевает, но строго запрещает плохой английский, и карой за это

будет потеря большого процента баллов «за стиль». Если возникает затруднение

такого рода, что значение невозможно полностью передать в переводе,

допускается объяснение в виде сноски, а в некоторых случаях оно даже обязательно. |

||||

|

Один-два конкретных примера покажут, какая именно

точность здесь необходима, более наглядно, чем любое общее описание. |

||||

|

Я перевёл для своего частного репетитора отрывок из

«Медеи», где она спрашивает Ясона, |

||||

|

τί

δρῶσα; μῶν γαμοῦσα

καὶ προδοῦσά σε; |

Так это я женилась, изменяла? (Еврипид, «Медея», с. 606, перевод

Иннокентия Анненского). |

|||

|

Когда он дошёл до этой строки в моём переводе, он сказал:

«Но вы не отметили здесь один нюанс. В чём разница, когда говорят о

вступлении в брак мужчины и то же самое о женщине?» Я ответил, что

соответствующие термины по-гречески – это γαμεῖν и γαμεισθαι, как в латинском duco и nubo. «Да, но

вы же видите, что Медея здесь употребляет активный залог; вам нужно было

объяснить в сноске, что это потому, что она ставит себя на место Ясона, в

противном случае экзаменатор может подумать, что вы не знаете разницы». |

||||

|

На Классическом Трайпосе нашего года попались следующие

строки из «Андромахи» Еврипида: |

||||

|

οὔκουν

ἐκείνου τἀμὰ τἀκείνου

τ᾽ ἐμά; δρᾶν

εὖ, κακῶς δ᾽ οὔ,

μηδ᾽ ἀποκτείνειν

βίᾳ (с.

585 – 586) |

||||

|

которые

большинство студентов с ходу перевело как |

||||

|

И разве моё имущество не его, а его – не

моё? Да, чтобы делать им добро, а не зло, не

лишать насильственно жизни. |

||||

|

И это было бы правильно, если бы в качестве

отрицательного слова было использовано μή, но использование οὐ (в довольно-таки необычной позиции) указывает на то, что отрицание

относится не к инфинитиву во второй строке, а к изъявительному наклонению в

первой, поэтому перевод должен быть таким: «Чтобы делать им добро – да, а

чтобы делать им зло или лишать насильственно жизни – нет». И люди сведущие, а

в данном случае это были лучшие студенты нашего курса и лучшие «классики»

вообще (потому что экзаменационные работы немедленно стали объектом интереса

всего круга прилежных студентов) сразу же заявили, что весь этот отрывок в

тринадцать строк был дан единственно ради этого подвоха. |

||||

|

Оба эти случая из моего собственного опыта, третий

относится к области предания. На Трайпосе 1840 года студент Тринити, который

был обозначен как Старший Классик в скобках, перевёл, возможно, по

невнимательности, ή

εἰρήνη

как peace – мир (без артикля), в отрывке из Фукидида, где артикль

был важен. Когда экзаменаторы стали сравнивать результаты, и оказалось, что

он набрал одинаковое количество баллов со своим соперником из

Сент-Джонс-колледжа, один из них – выпускник Шрусбери – долго возражал против

того, чтобы сделать его Старшим Классиком в скобках, говоря, что это просто

позор, если Старшим Классиком будет человек, который перевёл ή εἰρήνη как peace без артикля. |

||||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

|

|||